Scritto da Federico Moretti

L’Open Innovation è sicuramente uno degli argomenti più dibattuti nel mondo manageriale degli ultimi anni, sia dal punto di vista accademico, sia professionale. Secondo la banca dati Scopus, una delle principali piattaforme per gli articoli scientifici, dal 2003 ad oggi sono stati pubblicati oltre 5.600 articoli sull’argomento. Non solo nel mondo aziendale, ma in diverse discipline che coprono l’ambito medico, la biologia, le scienze dell’alimentazione, l’ingegneria e la psicologia.

Oltre alla sua vasta diffusione nel mondo accademico il concetto viene sempre di più studiato ed implementato anche dalle aziende: una semplice ricerca su Google del termine “Open Innovation”, restituisce oggi quasi 875 milioni di risultati.

Indice degli argomenti

Cos’è l’Open Innovation? Com’è stato introdotto?

Secondo la teoria, questo paradigma è il risultato dei diversi cambiamenti nei processi di ricerca e sviluppo delle organizzazioni – in primis, le multinazionali – iniziato negli anni ottanta. Per tutto il ventesimo secolo, il paradigma innovativo è stato caratterizzato dalla necessità di controllare direttamente l’intero processo di ricerca e sviluppo, attraverso un ciclo “chiuso” (closed innovation): le aziende investono in ricerca e sviluppo per generare nuovi prodotti sviluppati internamente e protetti da proprietà intellettuale. I ricavi generati da questi prodotti vengono reinvestiti per nuovi progetti di ricerca e sviluppo interni da cui creare nuovi prodotti, e così via. Questo approccio, basato sulla completa autosufficienza dell’azienda, presenta diversi limiti.

I limiti della Closed Innovation:

- Se l’azienda non si interfaccia con l’esterno, potrebbe investire nello sviluppo di prodotti e servizi per cui non c’è un mercato, di fatto rompendo il ciclo virtuoso degli investimenti.

- In diversi campi di applicazione in cui i tempi di ricerca e sviluppo sono piuttosto lunghi (come il mondo farmaceutico o biotecnologico), i costi di ricerca possono diventare insostenibili nel lungo periodo.

- Secondo il prof. Chesbrough, “il padre dell’Open Innovation”, la sempre maggior mobilità nel mondo del lavoro, l’aumento dei laureati su scala globale e la diffusione di fondi di venture capital per il finanziamento di startup innovative, ha progressivamente messo in discussione il modello “chiuso” di innovazione, rendendo disponibile la valutazione di modelli di ricerca e sviluppo alternativi.

Parafrasando la definizione originale, l’Open Innovation rappresenta un (nuovo) modello per l’innovazione per cui le aziende sfruttano sistematicamente le idee, sviluppate sia internamente che esternamente, e i canali (interni ed esterni) per portare queste idee sul mercato.

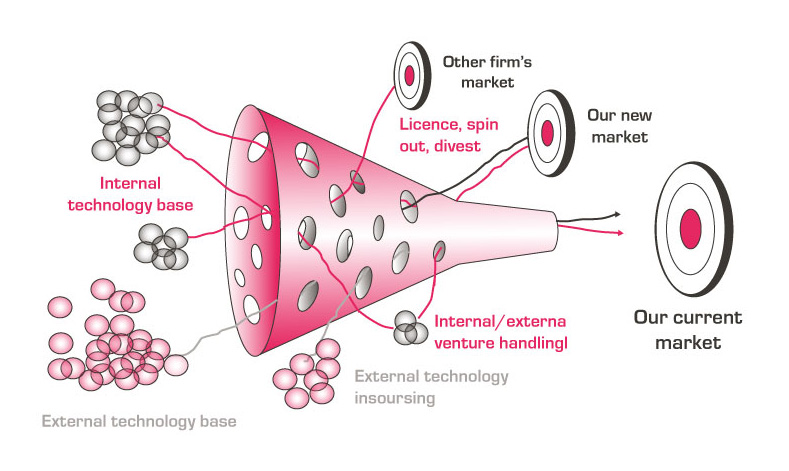

Questo approccio fa affidamento alle capacità dinamiche di un’azienda di svolgere indifferentemente tutti i compiti associati all’innovazione, senza vincoli di luogo: ovvero di saper sviluppare e commercializzare idee proprie e – parallelamente – essere in grado di acquisire tecnologie o sfruttare canali esterni, qualora le opportunità lo permettano.

Il concetto di Open Innovation ridefinisce i confini dell’azienda nel processo di innovazione, che diventano porosi, consentendo lo scambio di conoscenze e tecnologie con gli attori dell’ambiente esterno: questo “scambio” migliora l’efficienza, l’efficacia e la gestione dei rischi associati al processo di innovazione.

I principali interlocutori esterni possono essere sia diretti (come clienti, fornitori, concorrenti e partner commerciali), che indiretti (come aziende no profit, università e centri di ricerca, incubatori e acceleratori di imprese e consulenti).

Open Innovation: vantaggi e modalità

Seguendo il modello proposto da Enkel, Gassmann e Chesbrough (2009), possiamo categorizzare tre processi di Open Innovation, che rappresentano la direzione del flusso di innovazione: “outside-in” (da fuori a dentro), “inside-out” (da dentro a fuori) e “coupled” (in entrambe le direzioni):

- Il processo outside-in (detto anche “inbound”) mira ad arricchire il capitale di conoscenza dell’azienda, internalizzando le tecnologie sviluppate esternamente: le aziende fanno leva su idee che arrivano dall’esterno, che vengono implementate e commercializzate dall’azienda stessa.

- Il processo inside-out (detta anche “outbound”), invece, rappresenta un modo in cui le aziende cercano di monetizzare le proprie idee non sfruttate internamente, cedendole a soggetti esterni per permetterne la commercializzazione

- Il processo “coupled” mette assieme entrambi i processi, ovvero sia l’acquisizione di idee dall’esterno che lo sfruttamento di canali esterni verso il mercato.

Il processo outside-in

Come anticipato questo processo fa leva su idee che arrivano dall’esterno dell’azienda ma che sono implementate e commercializzate dall’azienda stessa.

Come possono le aziende venire in contatto con l’esterno?

Per l’acquisizione di idee in generale le aziende possono fare affidamento a delle sessioni creative (aperte sia all’interno sia all’esterno), organizzando hackathon o creare meccanismi che stimolino la proposta e la condivisione di idee, ad esempio organizzando canali di comunicazione o reti intranet dedicate allo scopo. In alternativa, organizzando di un team mix interno-esterno (possibilmente multidisciplinare) dedicato all’innovazione.

Altre modalità?

Sicuramente le tradizionali attività di scouting e mappatura delle opportunità di trasferimento tecnologico. Le piattaforme di crowdsourcing possono rappresentare un utile strumento: l’azienda definisce e propone un problema ad una community online di soggetti esterni, iscritti alla piattaforma. Questi possono organizzarsi individualmente o in gruppi per tentare di risolvere il problema, normalmente in cambio di un premio in denaro.

Il processo inside-out

In caso di idee e tecnologie interne non propriamente valorizzate, o non allineate col modello di business dell’azienda, l’esternalizzazione può rappresentare una possibilità per generare valore e monetizzare (almeno in parte) le spese di ricerca e sviluppo, anche in mercati distanti da quello della propria azienda. In questo caso, l’azienda può stringere accordi di licenza, oppure vendere i propri brevetti a soggetti esterni. In alternativa, può decidere di creare startup interne separate dal resto dell’azienda, per lo sviluppo di progetti innovativi, o addirittura creare uno spin off completamente indipendente, sempre per lo sviluppo di idee e progetti innovativi.

Il processo “coupled”

Nell’ottica di ridurre i costi e i rischi associati alle attività innovative, pur senza privarsi in toto delle tecnologie interne, tutte le attività “coupled”, che rientrano sotto il cappello dell’open innovation, comprendono i diversi accordi intermedi di collaborazione, partnership, joint venture o co-creazione, in cui due (o più) partner si impegnano.

Chiaramente tutte le tipologie sopra presentate possono essere sfruttate sia per lo sviluppo di business nel mercato di riferimento dell’azienda innovatrice, sia per lo sviluppo in nuovi mercati, vicini o lontani da quello originale.

L’Open Innovation offre molteplici vantaggi alle aziende innovative, tra cui:

- La riduzione dei costi nello sviluppo del prodotto.

- La riduzione dei tempi di ingresso sul mercato (time-to-market).

- Miglioramento della qualità del prodotto.

- Accesso a competenze esterne all’organizzazione.

Chi può fare Open Innovation?

Sebbene i primi esempi sull’adozione del paradigma Open Innovation siano relativi principalmente ad aziende multinazionali statunitensi, come Procter & Gamble, Cisco, o Apple, con i progetti sviluppati da queste ultime all’inizio degli anni 2000 (il progetto “Develop + Connect” di P&G, il progetto “Entrepreneurs in Practice” di Cisco e l’approccio sistematico di Apple nello sviluppo dell’ecosistema attorno all’iPod), negli anni l’adozione si è diffusa anche in società europee come Deutsche Telekom, con gli “Innovation Laboratories” e Adidas, con i progetti di “innovation & sustainability”.

Nell’ultimo quinquennio il paradigma si è poi ulteriormente diffuso verso aziende di medie e piccole dimensioni, e anche oltre i confini aziendali: la Regione Lombardia, ad esempio, ha evidenziato l’Open Innovation come uno dei pilastri delle cosiddette “Smart Specialization Strategies”, un piano volto a supportare lo sviluppo industriale e imprenditoriale per il decennio 2020, creando piattaforma di matchmaking dove le aziende possono condividere idee e comunicare le proprie competenze distintive, ricercando potenziali partner commerciali e ottenendo l’accesso a una comunità di innovatori.

Come fare Open Innovation?

Sebbene sulla carta appaia come un procedimento di facile implementazione, lo sviluppo di un approccio “aperto” all’innovazione porta con sé diversi rischi, se non correttamente impostato e gestito: le aziende innovative devono trovare un equilibrio tra l’esplorazione delle nuove opportunità e lo sfruttamento di quelle esistenti.

Nel gestire l’innovazione in maniera “distribuita”, le aziende devono affrontare tre ostacoli principali:

- identificare correttamente la fonti più utili di innovazione proveniente dall’esterno (o le innovazioni interne più appetibili su mercati diversi dal proprio);

- essere in grado di gestire al meglio il flusso di informazioni in entrata (e in uscita);

- avere una chiara strategia per la gestione e la creazione di valore da queste attività, a complemento con le attività di ricerca e sviluppo interne.

Queste attività richiedono un’attenta fase di studio e design dei diversi meccanismi, per gestire con successo tutte le fasi del processo: acquisizione, accumulazione e sfruttamento della conoscenza.

Gruppo RES, attraverso la propria LOB di Consulenza Strategica per l’Innovazione, è in grado di proporsi come controparte per lo sviluppo di progetti innovativi e per la gestione di tutti i processi per l’adozione dell’approccio Open Innovation.